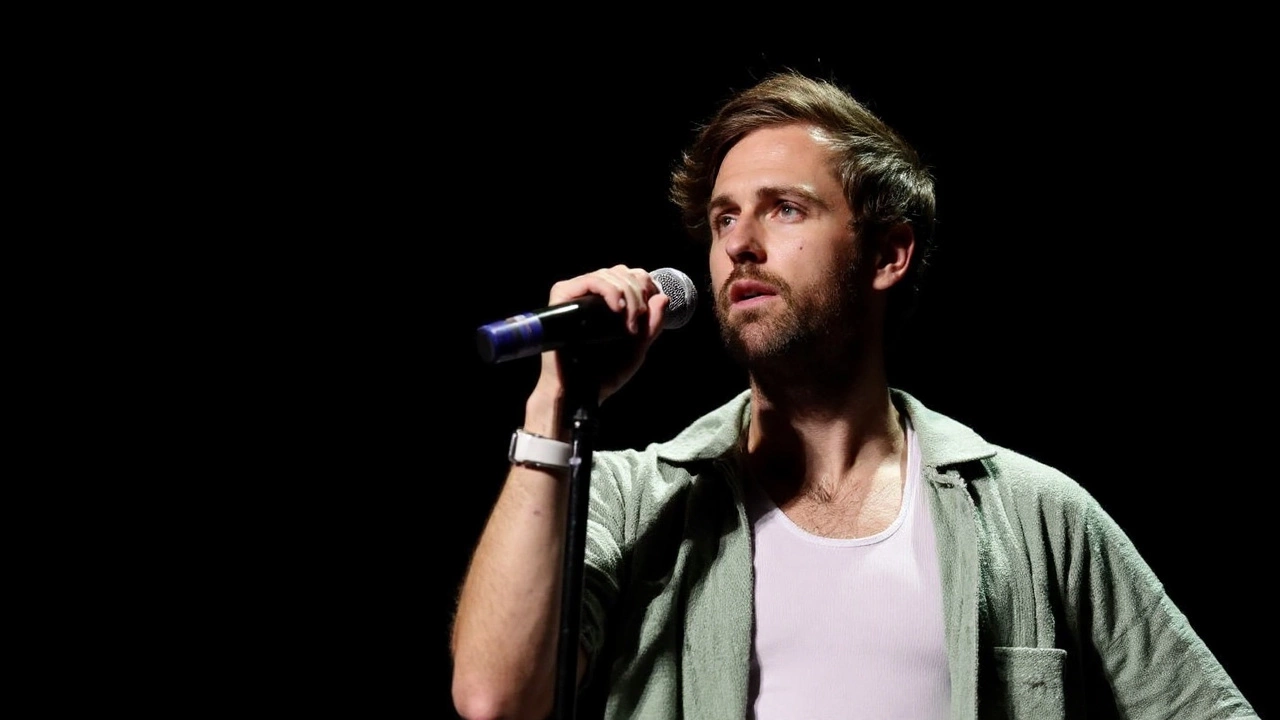

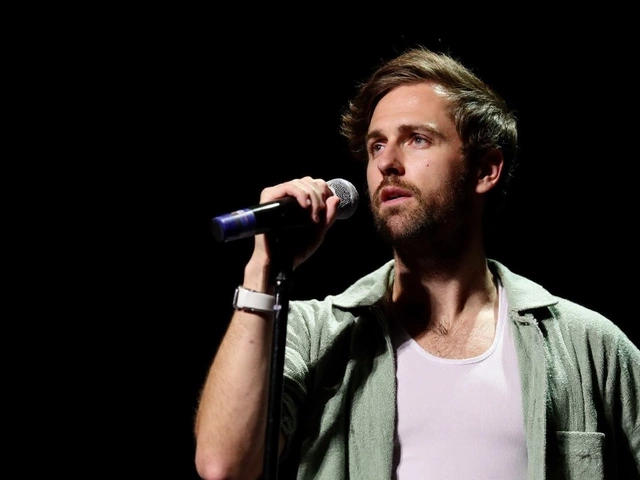

Ein Popstar spricht über Näheangst

Mitten im Rampenlicht und doch verletzlich: Max Giesinger, 36, nennt sich im Gespräch mit dem Stern „bindungsgestört“. Das Wort klingt hart, aber genau das will er – ehrlich sein. Der Musiker, bekannt durch Hits wie „80 Millionen“, beschreibt, wie sehr ihn frühe Erfahrungen bis heute in Partnerschaften bremsen. Er sagt, die Trennung seiner Eltern und das Aufwachsen bei seiner Mutter hätten sein Grundvertrauen erschüttert. Was für Außenstehende nach einer Kindheitsepisode klingt, zieht sich bei ihm als Muster durchs Erwachsenenleben.

Giesinger erzählt, dass ein einziger abfälliger Kommentar ihn lange beschäftigt – trotz praller Erfolgsgeschichte, ausverkaufter Tourneen und Radiopräsenz. Wer glaubt, Applaus polstert das Selbstwertgefühl automatisch, irrt. Er ringt mit Selbstzweifeln, wie viele, die nach außen souverän wirken. Deshalb sitzt er seit Längerem in Therapie. Dort lernt er, Gefühle auszuhalten, innere Alarmzeichen zu erkennen und weniger impulsiv auf alte Ängste zu reagieren. Heilung ist das Ziel, aber kein Geradeauslauf.

Früh zeigte sich bei ihm, wie Bindungsangst Beziehungen kippen kann: Schon in seiner ersten Partnerschaft spürte er Druck – und den Impuls, auf Distanz zu gehen. Dieses Muster tauchte wieder auf. Nähe löst den Wunsch aus, „auszubrechen“. Ein klassisches Vermeidungsverhalten: Bevor es richtig nah wird, legt das System die Bremse ein. Dass seine längste Beziehung vier Jahre hielt, wertet er als Fortschritt. Klingt nüchtern, ist in Wahrheit ein wichtiger Marker: Veränderung ist möglich, wenn man dranbleibt.

Auch jenseits der Liebe spielt die Psyche mit. Wer als Kind erlebt, dass Verbindungen brüchig sein können, neigt später dazu, Rückzug mit Sicherheit zu verwechseln. Ein negativer Kommentar im Netz trifft dann tiefer als alle guten – nicht, weil Kritik verboten wäre, sondern weil sie an alte Geschichten andockt. Giesinger benennt das offen. Für einen Prominenten ist das mehr als eine persönliche Beichte. Es ist ein Signal: Schwäche zuzugeben ist kein Karriererisiko, sondern Teil von Verantwortung.

Was Bindung mit Kindheit zu tun hat

Worum geht es bei „Bindungsstörung“ eigentlich? In der Psychologie sprechen Fachleute eher von Bindungsstilen: sicher, ängstlich, vermeidend, unsicher-desorganisiert. Die Theorie dahinter geht auf John Bowlby und Mary Ainsworth zurück. Sie sagt: Kinder entwickeln aus frühen Erfahrungen ein inneres Modell von Nähe. Ob Bezugspersonen erreichbar, verlässlich und tröstlich sind – das speichert sich ein. Später steuert dieses Modell, oft unbewusst, wie wir lieben, streiten und wieder zueinanderfinden.

Wenn Eltern sich trennen, ist das nicht automatisch ein Trauma. Entscheidend ist, wie Trennung erlebt und begleitet wurde: Gab es Stabilität? Durften Gefühle sein? Wurde erklärt, was passiert? Fehlt dieses Netz, suchen Erwachsene später Kontrolle – zum Beispiel durch Rückzug. Nähe wird dann schnell als Risiko gelesen. Was hilft? Genau hinsehen, Wunden anerkennen und neue Erfahrungen machen, die alte Überzeugungen korrigieren.

Therapie ist dafür ein geschützter Raum. Viele Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten bei Nähe- und Bindungsthemen mit verhaltenstherapeutischen Methoden, mit Schematherapie oder bindungsorientierten Ansätzen. Da geht es um Fragen wie: Was triggert den Fluchtimpuls? Welche Körperreaktionen signalisieren Alarm? Wie kann ich in Momenten der Überforderung im Hier und Jetzt bleiben? Es sind kleine Schritte: Tempo rausnehmen, Bedürfnisse aussprechen, Grenzen freundlich, aber klar setzen.

Giesingers Erzählung passt zu einem Muster, das man häufig sieht: Liebe fühlt sich gut an – und gleichzeitig bedrohlich. Der Kopf sagt „Bleib“, der Bauch schreit „Renn“. Wer das kennt, greift reflexhaft zu Strategien wie Arbeit, Reisen, Social Media, um die innere Anspannung zu dämpfen. Kurz hilft das. Langfristig verschiebt es Probleme nur. Genau deshalb ist die Kombination aus Selbsterkenntnis, Übung und verlässlichen Beziehungen so wirksam.

Ein zweiter Punkt aus Giesingers Geschichte: Selbstwert. Viele mit verletzlicher Selbstachtung haben ein scharfes Radar für Kritik, aber ein taubes Ohr für Lob. Ein einziger negativer Satz wiegt dann mehr als zehn positive. Daran lässt sich arbeiten – mit realistischen Gegenbeweisen, mit einem nüchternen Blick auf Erfolge und mit der Frage: Würde ich so hart mit einem Freund sprechen, wie ich mit mir selbst spreche?

Dass ein Popstar das öffentlich verhandelt, hat Wucht. In Deutschland sprechen zwar immer mehr Menschen über psychische Gesundheit, aber gerade Männer tun sich oft schwer damit. Rollenbilder halten sich: stark, unerschütterlich, keine Schwäche zeigen. Prominente, die diese Pose verlassen, öffnen Türen. Der Comedian Kurt Krömer und der Kabarettist Torsten Sträter haben mit ihren Erzählungen über Depression viel Zuspruch bekommen – und vielen einen Satz geschenkt: „Ich bin nicht allein.“

Auch nüchterne Zahlen zeigen, warum diese Offenheit wichtig ist. Fachleute gehen seit Jahren davon aus, dass rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland innerhalb eines Jahres eine psychische Erkrankung erlebt – von Angststörungen bis Depression. Wer Hilfe sucht, wartet je nach Region oft Monate auf einen Therapieplatz. Das frustriert. Umso wichtiger sind Stimmen, die zeigen: Hilfe zu suchen, lohnt sich. Und ja, Veränderung dauert.

Was heißt das konkret für Menschen, die sich in Giesingers Worten wiederfinden? Nicht jede Näheangst braucht eine Diagnose. Aber wenn Beziehungen immer gleich scheitern, lohnt sich ein Blick auf die Muster. Typisch sind: Idealisieren am Anfang, dann plötzliches Abkühlen; hoher Stress, sobald Verbindlichkeit im Raum steht; Schuldumkehr („Es ist nicht die richtige Zeit“), obwohl eigentlich die Angst vor Nähe führt. Wer das erkennt, hat den wichtigsten Schritt geschafft: Bewusstsein.

Hilfreich sind pragmatische, kleine Stellschrauben – ohne Zauberformel:

- Tempo reduzieren: Nicht jede neue Beziehung sofort maximal eng machen, sondern stabile Routine aufbauen.

- Gefühle benennen: „Ich bin gerade überfordert“ wirkt ehrlicher als Rückzug ohne Erklärung.

- Körper im Blick: Atmung, Herzschlag, Anspannung – wer das merkt, kann früher gegensteuern.

- Rituale: Tagebuch, Spaziergänge ohne Handy, Sport – nicht als Flucht, sondern als Erdung.

- Unterstützung: Gute Freunde, Paarberatung oder Einzeltherapie – je nachdem, was gerade trägt.

Dass Giesinger seine längste Beziehung als Fortschritt beschreibt, ist kein PR-Satz. Es ist ein realistischer Marker. Bindungssicherheit wächst in der Regel nicht mit einem Aha-Moment, sondern mit vielen kleinen Gegenbeweisen: Ich bleibe, du bleibst, wir halten Spannung aus, ohne zu fliehen. Genau diese Mikro-Erfahrungen sind die Bausteine, die ein unsicheres Bindungssystem beruhigen.

Es gibt noch eine heikle Frage: Wann wird Offenheit zum Imagebaustein? Prominente bewegen sich zwischen persönlicher Wahrheit und Öffentlichkeit, die aus jeder Geschichte Content macht. Die Antwort liegt weniger in perfekten Worten als in Konsequenz. Entscheidend ist, ob jemand das Thema ernsthaft bearbeitet – im Privaten, in Therapie, in Beziehungen – und nicht nur darüber spricht. Bei Giesinger klingt genau das an: Er arbeitet daran, ohne Heilsversprechen.

Am Ende zeigt diese Geschichte etwas Tröstliches: Unsere ersten Kapitel bestimmen nicht die letzten. Kindheit prägt – sie programmiert uns aber nicht auf ewig. Wer versteht, woher die eigenen Muster kommen, kann sie verändern. Und wer ab und zu stolpert, ist nicht gescheitert, sondern auf dem Weg.